EM uma série de arquivos divulgados pela principal rede de comunicação de mensagens da INTERNET, foi desmascarada a ditadura judicial implantada no Brasil por uma corte suprema composta, em sua maioria, por indicados de governos corruPTos, ao longo do século XXI. Os arquivos demonstram a perseguição sistemática à oposição política, a censura prévia, bem como as prisões arbitrárias decretadas ilegalmente de quem ousasse desafiar os desmandos dos usurpadores oligarcas do poder de julgar por si mesmos ao arrepio da lei e da constituição, que proíbe tais violações explícitas do direito à liberdade de opinião e de ir e vir, em diversos artigos. Veja <https://www.twitterfilesbrazil.com/>.

A liberdade de expressão foi abolida no Brasil e a população ameaçada de prisão, caso se manifestasse contra o autoritarismo de um judiciário suspeitíssimo por violar a independência entre os poderes legítimos, constituídos por meio de eleições diretas.

As denúncias publicadas pelo serviço internacional de comunicação tornaram evidentes para todo mundo a tirania que se estabeleceu no Brasil, sob a conivência de uma imprensa marrom largamente financiada por um governo corruPTo que já fora condenado e denunciado várias vezes desde que tomou o poder no país com apoio dos mesmos juízes usurpadores que proibiu a divulgação de notícias sobre corrupção e outros delitos dessa organização criminosa durante a campanha, interferindo assim no devido processo eleitoral,

Arquivo da categoria: Contemporânea

Estupidez Sanitária

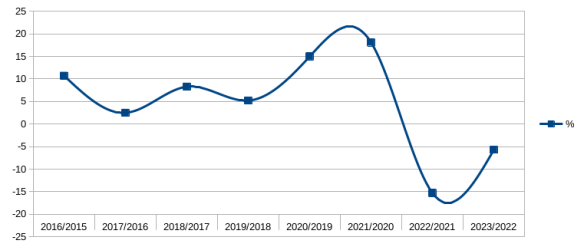

NÚMEROS atualizados dos Cartórios de Registro Civil (CRC) brasileiros mostram as pertubações provocadas no histórico de registro de óbitos, no Brasil, durante os anos em que o autoritarismo sanitário cientificista impôs medidas arbitrárias à população. Tais medidas, implantadas entre 2020 e 2022, com quarentena de pessoas saudáveis, uso obrigatório de máscaras de pano e passaporte vacinal levaram a um recorde no registro de óbitos em 2021, ano que surgiu a famigerada vacina experimental à qual as pessoas saudáveis foram constrangidas a tomarem. Seus efeitos danosos à saúde pública ainda estão por serem investigados [Veja “Onda Mortal dos Vacinados”].

NÚMEROS atualizados dos Cartórios de Registro Civil (CRC) brasileiros mostram as pertubações provocadas no histórico de registro de óbitos, no Brasil, durante os anos em que o autoritarismo sanitário cientificista impôs medidas arbitrárias à população. Tais medidas, implantadas entre 2020 e 2022, com quarentena de pessoas saudáveis, uso obrigatório de máscaras de pano e passaporte vacinal levaram a um recorde no registro de óbitos em 2021, ano que surgiu a famigerada vacina experimental à qual as pessoas saudáveis foram constrangidas a tomarem. Seus efeitos danosos à saúde pública ainda estão por serem investigados [Veja “Onda Mortal dos Vacinados”].

Gráfico 1, fonte: Cartórios de Registro Civil (CRC) do Brasil.

Gráfico 2, fonte: Cartórios de Registro Civil (CRC) do Brasil.

Gráfico 3, fonte: https://openvaers.com/covid-data/mortality

Variantes do Princípio Antrópico

O princípio antrópico é uma falácia difícil de evitar. Expresso em sua formulação mais fraca não passa de uma tautologia ou truísmo óbvio por si mesmo ao dizer que “a vida na Terra e a consciência humana são fenômenos naturais que ocorreram, devido a uma evolução específica do universo, desde a grande explosão (Big Bang) até os dias de hoje”. Entretanto, quando se antepõe os efeitos à causa, as conclusões extraídas são equivalentes ao “argumento do desígnio” ou do “projeto inteligente”, cujas origens remontam à antiguidade e provocam um intenso debate nos dias atuais.

O princípio antrópico é uma falácia difícil de evitar. Expresso em sua formulação mais fraca não passa de uma tautologia ou truísmo óbvio por si mesmo ao dizer que “a vida na Terra e a consciência humana são fenômenos naturais que ocorreram, devido a uma evolução específica do universo, desde a grande explosão (Big Bang) até os dias de hoje”. Entretanto, quando se antepõe os efeitos à causa, as conclusões extraídas são equivalentes ao “argumento do desígnio” ou do “projeto inteligente”, cujas origens remontam à antiguidade e provocam um intenso debate nos dias atuais.O homem é “jogado” pelo ser mesmo na verdade do ser, para que, existindo, desta maneira, guarde a verdade do ser, para que na luz do ser o ente se manifeste como o ente que efetivamente é (HEIDEGGER, M. “Sobre o Humanismo”, p. 158).

(…) Para produzir um mundo que deveria estar adaptado em todos detalhes para o desenvolvimento ordenado da vida orgânica que culminou no homem, um universo tão vasto e complexo como o que nós sabemos existir ao redor, pode ter sido absolutamente necessário (WALLACE, A.R. Man’s Place in Universe, p. 310).

Wallace foi o biólogo evolucionista que, ao lado de Charles Robert Darwin (1809-1882), ajudou a desenvolver a biologia contemporânea, baseada na seleção natural. Não obstante, sua interpretação antrópica da evolução da vida poderia levar a consequências contrárias à opinião dos biólogos evolucionistas que rejeitam um “argumento do projeto”, ao qual se poderia chegar por uma interpretação criacionista dessa proposição.

Por Toda Eternidade

Por princípio, não há restrições para a capacidade de uma memória analógica, mesmo que seja construída com um número fixo de componentes, em um universo em expansão(…) [U]ma civilização imortal deveria, em última instância, encontrar maneiras de codificar seus arquivos em memórias analógicas com capacidade de crescimento logarítmica (DYSON, F.J. “Time Without End”, lec. III, pp. 456 e 457).

Computadores analógicos foram usados com mais frequência até os anos 1970, quando começaram a ser substituídos por digitais, com circuitos menores, mais rápidos e poderosos. Os computadores analógicos operam melhor com grandezas ou medidas contínuas e variáveis – como temperatura, velocidade e pressão -, por meio de manipulação de diferenciais de potências (a variação de voltagem de 0 a 1V, por exemplo, poderia ser associada a taxas precisas entre 0 e 100), enquanto os digitais precisam trabalhar com números discretos 0 e 1. Entre os componentes básicos de um computador analógico estão amplificadores operacionais dedicados a funções específicas – inversão, somatória, diferenciação ou integrais. Os dispositivos, cujas correntes de saída são proporcionais às diferenças de suas entradas, fazem com que o sinal flua por componentes apropriados, a fim de obterem um resultado extraído de grandes quantidades de cálculos complexos variáveis. Funcionam bem na simulação de sistemas dinâmicos que demandem uma condução em tempo real de seus dados ou altas taxas de aceleração. Desse modo, eram empregados em simuladores de avião, usinas nucleares ou laboratórios químicos industriais. As medidas são trabalhadas diretamente sem necessidade de digitalização de códigos ou número. Suas operações são, portanto, mais complexas que as dos digitais, pois lidam com dados contínuos e não com valores discretos. Para utilizá-los, era preciso transformar cada operação em circuitos eletrônicos específicos que a atendesse- geradores de sinais, amplificadores, integradores etc. Além do mais, dada a natureza variante das operações, a repetição dos processos não forneciam resultados exatamente iguais, por causa das mudanças reais de suas variáveis contínuas. Não obstante, não estavam sujeitos aos ruídos de quantização, nem às limitações físicas que acometem os computadores digitais. Motivos pelos quais, Dyson os considerava mais adequados para preservarem a memória humana. Com os computadores analógicos, a transmissão de sinal por repetidoras de rádio – espalhadas em estações à larga distância – poderia acompanhar a evolução do universo por toda eternidade [6].

Princípio Forte e Outras Variantes

todos corpos de que se compõe a poderosa máquina do mundo não subsistem sem um espírito (…), sendo perfeitamente ininteligível e abrangendo todo o absurdo da abstração atribuir a uma parte dela existência independente do espírito (BERKELEY, G. Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, “Dos Princípios do Conhecimento Humano”, §6, p.14).

Em minha não tão modesta opinião, penso que o último princípio seria melhor chamado de CRAP. o Completamente Ridículo Antrópico Princípio (GARDNER, M. “WAP, SAP, PAP E FAP”, in The Night is Large, 5, p. 48).

O que não impediu que outros princípios antrópicos ainda fossem proposto, mas sem muita aceitação, como o Micro-Princípio Antrópico (2004), para Teoria Quântica, de Brandon Carter.

O Fim Vem

Eu descobri entretanto que tal conclusão tende a ser impopular em muitos cantos, presumivelmente porque ela envolve limitações sobre a extrusão e particularmente a duração da civilização tal como a nossa, a qual (em vez de imortalidade pessoal) muitas pessoas poderiam preferir pensá-la como imorredoura. (CARTER, B. Op.Cit., p.5).

As antigas esperanças de que em um futuro distante houvesse uma redução da velocidade de aceleração e mesmo na regressão e até a possibilidade de um grande esmagamento (Big cruch), depois que o ápice da expansão fosse atingido, ficou prejudicado pela surpreendente descoberta de 1998. A previsão de Dyson de uma colonização completa do espaço aberto, por uma civilização inteligente também ficou comprometida. A concepção de Tipler para ocupação de universo fechado, com período de expansão e contração Teoria Ômega), já havia caído antes, com a impossibilidade de qualquer retração futura. Em seu universo fechado, os cálculos indicavam uma duração de 100 bilhões de anos, até que todas as coisas fossem novamente esmagadas. Com um espaço aberto, mas passível de redução de sua aceleração, os anos avançariam até a evaporação do último buraco negro, a cerca de 101076 (10 elevado a 10 elevado a 76), de acordo com Dyson [10].

As antigas esperanças de que em um futuro distante houvesse uma redução da velocidade de aceleração e mesmo na regressão e até a possibilidade de um grande esmagamento (Big cruch), depois que o ápice da expansão fosse atingido, ficou prejudicado pela surpreendente descoberta de 1998. A previsão de Dyson de uma colonização completa do espaço aberto, por uma civilização inteligente também ficou comprometida. A concepção de Tipler para ocupação de universo fechado, com período de expansão e contração Teoria Ômega), já havia caído antes, com a impossibilidade de qualquer retração futura. Em seu universo fechado, os cálculos indicavam uma duração de 100 bilhões de anos, até que todas as coisas fossem novamente esmagadas. Com um espaço aberto, mas passível de redução de sua aceleração, os anos avançariam até a evaporação do último buraco negro, a cerca de 101076 (10 elevado a 10 elevado a 76), de acordo com Dyson [10].

Entretanto, em um universo em expansão acelerada, o máximo onde a vida inteligente poderia chegar seria ao quadrante da constelação de Virgem, conforme confidenciou Dyson a Tipler, em particular [11]. O destino do universo foi traí§ado pela II Lei da Termodinâmica. Uma “morte térmica”, bem fria, é esperada em um futuro muito, muito distante, sem o testemunho de qualquer forma de vida – inteligente ou não.

Notas

11. Veja TIPLER, F.J. “Freeman Dyson Against the Heat Death”, in EDGE.ORG. Remenbering Freeman Dyson.

Referências Bibliográficas

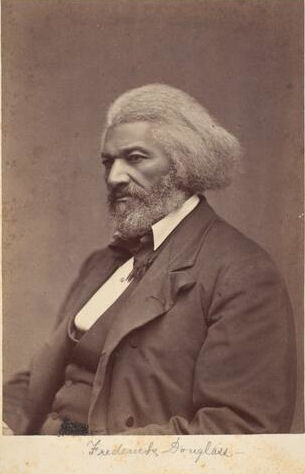

A Segunda Abolição

NO dia 29 de junho de 2023, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica e corajosa. Ao determinar a igualdade de direitos no acesso às universidades, os juízes suspenderam as políticas de “cotas raciais” para a matrícula em instituições de ensino superior, nos EUA. A medida equivale a uma segunda abolição da escravidão. Agora, os afro-estadunidenses estão livres das doutrinas demagógicas e preconceituosas da esquerda racista. Depois de duas gerações de “ações afirmativas” ineficazes, os afro-estadunidenses podem enfim provar que não precisam do assistencialismo “progressista” para ingressarem nas universidades, como qualquer outra pessoa ou etnia – que não fazem uso de muletas do mal disfarçado racismo esquerdista. Assim, como na música popular e nos esportes, por exemplo, essa “minoria oprimida” mostrará que também é competente no xadrez, na matemática, na informática e na música erudita, sem a demagogia de políticos e intelectuais hipócritas.

NO dia 29 de junho de 2023, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão histórica e corajosa. Ao determinar a igualdade de direitos no acesso às universidades, os juízes suspenderam as políticas de “cotas raciais” para a matrícula em instituições de ensino superior, nos EUA. A medida equivale a uma segunda abolição da escravidão. Agora, os afro-estadunidenses estão livres das doutrinas demagógicas e preconceituosas da esquerda racista. Depois de duas gerações de “ações afirmativas” ineficazes, os afro-estadunidenses podem enfim provar que não precisam do assistencialismo “progressista” para ingressarem nas universidades, como qualquer outra pessoa ou etnia – que não fazem uso de muletas do mal disfarçado racismo esquerdista. Assim, como na música popular e nos esportes, por exemplo, essa “minoria oprimida” mostrará que também é competente no xadrez, na matemática, na informática e na música erudita, sem a demagogia de políticos e intelectuais hipócritas.

Não façam nada conosco! (…) [S]e o Negro não puder ficar em pé sobre suas próprias pernas, deixem-no cair também. Tudo que eu peço é, deem-no uma chance para ficar sobre suas próprias pernas! Deixem-no em paz! Se vocês o virem a caminho da escola, deixem-no em paz, não perturbem! (DOUGLASS, Fr. “What the Black Man Wants”, 1865).

.

.

.

.

.

Referência Bibliográfica

A Ilusão do Direito Natural

DIREITOS não nascem em árvores, nem caem do céu. Na natureza, não existe um rei leão ao qual as lebres possam recorrer para reivindicarem igualdade, sem apresentarem garras e presas que a defendam [1]. Para os direitos dos indivíduos prevalecerem é preciso que se lute para tanto. No mundo natural, domina a lei dos mais aptos ao ambiente atual. Quem estiver melhor adaptado ao meio poderá transmitir a seus descendentes os bens genéticos e materiais acumulados.

DIREITOS não nascem em árvores, nem caem do céu. Na natureza, não existe um rei leão ao qual as lebres possam recorrer para reivindicarem igualdade, sem apresentarem garras e presas que a defendam [1]. Para os direitos dos indivíduos prevalecerem é preciso que se lute para tanto. No mundo natural, domina a lei dos mais aptos ao ambiente atual. Quem estiver melhor adaptado ao meio poderá transmitir a seus descendentes os bens genéticos e materiais acumulados.Hobbes tinha, em sua postura empírica do saber, esse conteúdo mínimo de direito natural. Pensava que, pelo método geométrico, a razão poderia descobrir as regras fundamentais para formação de uma sociedade submetida à soberania de um estado dedicado a garantir a segurança de seus cidadãos, manter a paz e o cumprimento dos pactos firmados [2].

Falácia

A rêmora une-se a tubarões e embarcações, a fim de obterem alimento fácil para sua sobrevivência.

Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os ataques daqueles que a eles se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta (IHERING, R.v. A Luta pelo Direito, I, p. 27).

Em conclusão, a subjetividade e a experiência integrada são componentes cruciais da consciência (DAMÁSIO, A. A Estranha Ordem das Coisas, part. II, cap.9, p. 167).

A consciência de si foi o elemento fundamental para formação do indivíduo e de sua respectiva reivindicação de direitos. Com a afirmação do que possui, sua propriedade, o ser humano pode inventar o certo e o errado que fundam o direito e orientam o seu comportamento em sociedade, a relação cooperativa com seus semelhantes.

Certo e Errado

Outra maneira de explicar a objetivação dos valores morais é dizer que a ética é um sistema legal cujo legislador foi removido. Derivado de leis positivas de um estado ou de um suposto sistema de direitos divinos (MACKIE, J.L. Ethics, cap. 1, §10, p. 45).

Embora quem não possua capacidade cognitiva para reconhecimento das leis, não possa ser considerado sujeito de direito, muito menos seu agente, não obstante, pode ser tido como objeto do direito, conforme a vontade de quem aprovar as regras a serem seguidas, com as quais esteja relacionado. Quanto maior for a abrangência das leis, maiores serão os atingidos. O debate em torno da validação de princípios morais e do direito deve ser constituído por seres racionais que possuam as mesmas necessidades dos seres viventes. A espécie humana é a única, salvo engano, apta a criar leis e sustentar argumentos em seu favor, ainda que atinjam seres que não possuam tais habilidades, mas sejam objetos de sua consideração. Desse modo, o direito e a moral criados pelos humanos acabam por afetar todo meio ambiente, sem, no entanto, ter como causa uma “iluminação natural”, mas um artifício projetado pela mente humana.

O Conceito de Direito

Podemos dizer, dado o enquadramento dos fatos e finalidades naturais, que aquilo que torna as sanções, não só possíveis, como necessárias num sistema interno, é uma necessidade natural, (…) de proteção das pessoas, da propriedade e dos compromissos, os quais são aspectos igualmente indispensáveis do direito interno (HART, H.L.A. Conceito de Direito, cap. IX, §2, p. 215).

Enquanto os seres humanos puderem conseguir a suficiente cooperação de alguns, de forma a permitir-lhes dominar os outros, utilizarão as formas do direito como um de seus instrumentos. Os homens perversos editarão regras perversas que os outros obrigarão a cumprir (HART, H.L.A. Idem, §3, p.226).

O código de Hamurabi um dos pactos mais antigo inscritos em pedra, para que todos conheçam a lei vigente.

Raciocínios abrangentes passíveis de serem confirmados por seres racionais estão na base do direito conquistado pelos indivíduos, ao longo da história. O direito existe para mitigar a distribuição desigual dos recursos naturais necessários à existência. Uma escassez completa ou uma abundância que permita o acesso de todos aos bens de que precisam tornariam as demandas por justiça dispensáveis. Para que não haja uma luta interminável entre os homens, o direito procura pacificar as questões em torno dos bens materiais disponíveis, entre os postulantes de um mundo real, com pessoas de carne e osso.

Notas

17. Veja HART, H.L.A. Ib., “Pós-Escrito”, p. 316, §2, iii.

Referências Bibliográficas

Feito em Portugal

Sociedade Global Kitsch

PARALELO ao desenvolvimento da indústria cultural, tomou forma a produção de bens materiais, de baixa qualidade, voltados para atender o gosto popular por objetos artísticos. A palavra alemã kitsch foi dicionarizada em diversos idiomas para traduzir todos os tipos de objetos, em todos gêneros artísticos – da música à arquitetura -, considerados de valor estético duvidoso; de acabamento precário; desproporcionais e fabricados em larga escala. Kitsch transformou-se, então, no termo mundial para qualquer coisa com pretensões artísticas de má qualidade e mau gosto, em diversas culturas. No português do Brasil, a gíria usa as palavras “cafona” e “brega” para adjetivar pessoas e objetos que estão fora de moda ou ostentam uma falsa aparência de riqueza e elegância, em um sentido análogo ao kitsch. O advento do pós-modernismo e sua crítica à racionalidade, no entanto, fez com que as fronteiras entre o racional e o estúpido, o feio e o belo fossem apagadas, permitindo assim que o kitsch pudesse ser aceito como um padrão estético válido, como qualquer outro. O que antes era considerado uma alienação “pequeno burguesa” resultou em objetos cobiçados por galerias, museus e pelos leiloeiros.

PARALELO ao desenvolvimento da indústria cultural, tomou forma a produção de bens materiais, de baixa qualidade, voltados para atender o gosto popular por objetos artísticos. A palavra alemã kitsch foi dicionarizada em diversos idiomas para traduzir todos os tipos de objetos, em todos gêneros artísticos – da música à arquitetura -, considerados de valor estético duvidoso; de acabamento precário; desproporcionais e fabricados em larga escala. Kitsch transformou-se, então, no termo mundial para qualquer coisa com pretensões artísticas de má qualidade e mau gosto, em diversas culturas. No português do Brasil, a gíria usa as palavras “cafona” e “brega” para adjetivar pessoas e objetos que estão fora de moda ou ostentam uma falsa aparência de riqueza e elegância, em um sentido análogo ao kitsch. O advento do pós-modernismo e sua crítica à racionalidade, no entanto, fez com que as fronteiras entre o racional e o estúpido, o feio e o belo fossem apagadas, permitindo assim que o kitsch pudesse ser aceito como um padrão estético válido, como qualquer outro. O que antes era considerado uma alienação “pequeno burguesa” resultou em objetos cobiçados por galerias, museus e pelos leiloeiros.(…)Não temos uma aristocracia de sangue e tendo, portanto, como coisa natural, e na verdade inevitável, criado para nós uma aristocracia de dólares, a ostentação da riqueza tomou aqui o lugar e desempenhou a tarefa da ostentação heráldica nos países monárquicos (…) [F]omos levados a transformar em simples exibição nossas noções do próprio gosto.

(…)[O] preço de um artigo de mobiliário chegou afinal a ser, entre nós, quase o único padrão de seu mérito do ponto de vista decorativo; e esse padrão, uma vez estabelecido, abriu caminho a muitos erros análogos, facilmente rastreáveis até seu disparate originário (POE, E. A. “Filosofia do Mobiliário”, in Ficção Completa, Poesias e Ensaios, p. 1004).

A Corrupção da Estética

A pop-art ignorou a alienação kitsch e adotou sua diversão estética. LICHTENSTEIN, Roy (1923-1997). Garota do Barco (1965), litografia a cores.

A renúncia à individualidade que se amolda à regularidade rotineira daquilo que tem sucesso, bem como o fazer o que todos fazem, segue-se do fato básico de que a produção padronizada dos bens de consumo oferece praticamente os mesmos produtos a todo cidadão. Por outra parte, a necessidade, imposta pelas leis do mercado, de ocultar tal equação conduz à manipulação do gosto e à aparência individual da cultura oficial, a qual forçosamente aumenta na proporção em que se agiganta o processo de liquidação do indivíduo (ADORNO, Th.W. Idem, p. 174).

Juntamente ao esporte e o cinema, a música de massas e o novo tipo de audição contribuem para tornar impossível o abandono da situação infantil geral (ADORNO, Th.W. Ibdem, p. 180).

A gradativa infantiliazação do indivíduo, denunciada por Adorno, levou a um resultado completamente diverso ao do “homem-criança” concebido por Charles Baudelaire (1821-1867), em Sobre a Modernidade (1863). O “homem-criança” seria um observador moderno dominado pelo gênio da infância, atento à novidade e a todos aspectos da vida. Graças a sua força ingênua, possuiria “percepção aguda e mágica” que o permitiria extrair o elemento “eterno do transitório” que caracterizaria a beleza fugaz da modernidade [4]. Todavia, o homem médio da sociedade global kitsch não consegue satisfazer nenhuma atitude que o homem moderno de Baudelaire deveria tomar. O público infantilizado comporta-se como se fosse criança, quando se defronta com uma obra kitsch, efetivamente. Contudo, uma vez estabelecida essa relação pueril com as coisas, a redução do gosto faz do indivíduo um mero consumidor, cujos padrões psicológicos são rebaixados a níveis primários. Cada novo produto imposto ao mercado reforça a transformação lenta e imperceptível da mentalidade humana. Desse modo, as intenções imbecilizantes não chocam o público alvo da transformação com nada verdadeiramente audacioso ou novo. Nos supermercados, e outros locais voltados ao consumo, a banalização da arte, apontada por Adorno, corresponde adequadamente à ideia de kitsch que Abraham Antoine Moles (1920-1992) apresentou no início dos anos 1970. Objetos que afloram em um ambiente sociocultural consumista, por excelência [5].

A Fabricação do Mau Gosto

O kitsch é mais uma direção do que objetivo, dele todos fogem – kitsch é uma injúria artística -, mas todo mundo a ele retorna: o artista que faz concessões ao gosto do público; (…) pitada de bom gosto na falta de gosto, pitada de arte na feiura. (…) [O conforto e a opulência] do ambiente cotidiano, arte adaptada à vida e cuja função adaptativa ultrapassa a função inovadora, o kitsch vício escondido. (…) Daí deriva sua força insinuante e sua universalidade (MOLES, A.A. O Kitsch, cap. 2, § IV, p. 28).

Depois de passar pelo processo de infantilização, o público médio perdeu o senso crítico, para discernir livremente o bom do mau e o feio do belo. Ilustração: Salvat Editora, 1979.

O verniz democrático que dá um falso brilho à sociedade global kitsch se desfaz pela deficiência de seus consumidores em estabelecer uma análise crítica razoável sobre os produtos “democraticamente” oferecidos a todos com poder de adquiri-los. Se, na estética, o kitsch apresentaria um aspecto didático, a formação de um público médio infantilizado não ajudou em nada na conscientização do cidadão que ficou incapaz de refletir criticamente, também na política, diante de políticos demagogos e até criminosos que são conduzidos ao poder, com base em falsas promessas, por eleitores bestializados, sem o menor senso crítico, estético ou político. A sociedade kitsch global atual é uma demagogia sustentada pela infantilização do debate público que ela mesmo criou ao tornar cada vez mais medíocre o gosto popular e inibir a reflexão por parte do indivíduo. O resultado disso se mostra na degradação cada vez maior do meio ambiente, poluído pelas baterias tóxicas de aparelhos eletrônicos descartáveis, de acordo com os ditames da moda ecológica vigente ou da “obsolescência programada”, e pelo plástico da garrafa de refrigerante mundial que ergue montanhas de lixo nas grandes cidades e flutuam passivamente nas águas dos oceanos mais distantes, por exemplo.

Notas

11. Veja MOLES, A.A. Ibd., cap. 13, §IV, p. 223.

Referências Bibliográficas

Corrupção do Judiciário

Aristóteles (384-322 a.C) conheceu as leis de Esparta quando a cidade havia atingido seu auge e conquistado a hegemonia política sobre as outras poleis. A cobiça e a divisão de poderes abalavam suas convicções nas leis mais rigorosas, que deixavam de fazer valer seu caráter marcial [4]. Tais críticas não impediram Xenofonte (428-354 a.C.) de reconhecer, apesar da decadência observada em seus tempo, o valor do vigor com o qual os espartanos combatiam a corrupção na Lacedemônia, através de suas regras. Do mesmo modo que Plutarco (50-120), séculos depois [5].

O Estado Moderno contra a Corrupção

O único tipo de coerção que eu recomendo é a coerção mútua, mutuamente acordada pela maioria das pessoas afetadas (HARDIN, G. A Tragédia dos Comuns, p. 10).

A invenção de um estado civil ajuda à promoção dos pactos. Por outro lado, se os árbitros e mediadores responsáveis pela fiscalização dos contratos forem corrompidos, retorna a condição original de natureza, na qual a desconfiança entre os homens destrói qualquer possibilidade para continuação da cooperação.

O Jogo da Corrupção

Corrupção revela uma diversidade surpreendente. Nossa abordagem focou em uma parte apenas […] A corrupção de instituições do judiciário pode efetivamente estrangular a vida econômica. Uma vez que os agentes relutam investir em empreendimentos sem instituições necessárias duradouras, para manter seus acordos, a corrupção subverte suas próprias bases a longo prazo (LEE, J-H et al. Op.cit., p. 13280).

Meio do Caminho

Em 2022, o Brasil sustentou sua pontuação baixa de 38, na 94ª posição, pouco aquém do meio da tabela, que lista 180 países avaliados em seus níveis de corrupção. Desde 2020, o país se mantém nessa colocação. Na última década, caiu de 43 pontos, em 2012, para 35, em 2018, sua pior pontuação. Em 2016, ano que o governo corruPTo da organização criminosa de esquerda foi impedido de continuar no poder, a taxa havia caído para 40 pontos, até atingir o mínimo histórico de 2018, quando ocupava a 105ª posição. Em 2018, um novo governo de direita foi eleito e os índices melhoraram até estagnar em 2020, ano a partir do qual um crescente ativismo judicial impediu que a pontuação se elevasse mais, deixando o país na situação intermediária em que se encontra, a meio caminho entre a Dinamarca (1º) e a Somália (180º) [11]. No Brasil, abaixo do congresso nacional, o judiciário brasileiro é a instituição estatal que a população menos confia, no início de 2023, de acordo com enquete divulgada por páginas na internet [12].

Notas

12. Veja DEFESANET. https://www.defesanet.com.br/wp-content/uploads/2023/02/militares_1.jpg.

Referências Bibliográficas

Quando a Beleza Acaba

A perda da noção de beleza e do juízo estético que caracteriza o pós-modernismo nas artes, fez com que voltassem os problemas conceituais que pareciam ter sido resolvidos, depois de Baumgarten e os iluministas delimitarem o campo da estética, durante a modernidade. Por certo, desde o tempo de Sócrates, que se sabia da dificuldade em definir o belo. Entretanto, isso não chegava a ser um grave obstáculo para a maioria dos antigos que o consideravam um assunto menor [1]. De gustibus et de coloribus non disputandum (gosto e cores não se discutem) diz um antigo ditado latino. Contudo, com o passar dos séculos, o gosto estético e as cores nas artes passaram a ser um assunto sério de muita discussão acadêmica.

A perda da noção de beleza e do juízo estético que caracteriza o pós-modernismo nas artes, fez com que voltassem os problemas conceituais que pareciam ter sido resolvidos, depois de Baumgarten e os iluministas delimitarem o campo da estética, durante a modernidade. Por certo, desde o tempo de Sócrates, que se sabia da dificuldade em definir o belo. Entretanto, isso não chegava a ser um grave obstáculo para a maioria dos antigos que o consideravam um assunto menor [1]. De gustibus et de coloribus non disputandum (gosto e cores não se discutem) diz um antigo ditado latino. Contudo, com o passar dos séculos, o gosto estético e as cores nas artes passaram a ser um assunto sério de muita discussão acadêmica.É possível imaginar um mundo sem obras de arte, ou pelo menos nada a que seus habitantes pudessem se referir como obras de arte, pois esse mundo seria simplesmente aquele em que ainda não se formou o conceito de realidade. O valor filosófico da arte reside no fato histórico de, em seu surgimento, ter ajudado a trazer à consciência dos homens o conceito de realidade (DANTO, A.C. A Transfiguração do Lugar-Comum, cap. 3, p. 136).

O estilo que caracteriza a atividade do artista depende da capacidade do público julgar e ter um gosto definido, a ponto de compreendê-lo. O estilo pop art, com suas obras prontas, visa trazer “à luz da consciência as estruturas da arte” [9]. Quando suas metáforas se tornam possíveis, o impacto de obras, como as caixas Brillo, atingem o sucesso crítico esperado ao chamar atenção para as ideias congeladas sobre a arte, em seus meros clichês. Tal movimento cumpres, assim, seu papel de espelhar o interior de um determinado período cultural, no qual as obras de arte serviam a uma indústria cultural que se consolidava na reprodução em série de objetos de gosto duvidoso. Essa seria, na visão de Danto, a principal função arte.

Problemas com a Ontologia

Em lugar algum, em meio às coisas, encontramos o ser. Cada coisa tem seu tempo. Ser, porém, não é alguma coisa, não está no tempo (HEIDEGGER, M. “Tempo e Ser”, in Conferências e Escritos Filosóficos, p. 258).

“Somente o homem existe” de nenhum modo significa apenas que o homem é um ente real, e que todos os entes restante são irreais e apenas uma aparência ou representação do homem. A frase: “O homem existe” significa: o homem é aquele ente cujo ser assinalado pela insistência existente no desenvolvimento do ser, a partir do ser e no ser. A essência existencial do homem é a razão pela qual o homem representa o ente enquanto tal e pode ter consciência do que é representado (HEIDEGGER, M. “Que é Metafísica?”, in Op. Cit, p. 59).

Toda arte visa à geração e se ocupa em investigar e em considerar as maneiras de produzir alguma coisa que tanto pode ser como não ser, e cuja origem está no que produz, e não no que é produzido (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, liv. VI, cap. 4, 1140a, 10).

À esquerda, uma das caixas Brillo que Warhol assinou, como se fosse sua criação. À direita, Harvey posa com uma das caixas originais, ao lado de uma de suas telas expressionistas. Warhol assinou várias caixas, por 300 dólares, quando o historiador Irving Sandler (1925-2018) propôs a Harvey que fizesse o mesmo com suas caixas por 10 centavos. Harvey assinou apenas uma e a deu de presente a Sandler.

O erro de Danto, como em geral, de todos autores pós-modernos, está em pensar que a obra de arte possui algum estatuto institucional, por si mesma, independente do seu autor. Não possui. Harvey, o autor das caixas Brillo originais, não considerava “arte” a apropriação de Warhol sobre sua criação, com alguma razão [13]. A atitude de Warhol, a despeito das críticas, como Marcel Duchamp (1887-1968) havia feito com os produtos prontos, teve o mérito de chamar atenção para a qualidade da produção gráfica em torno da caixa Brillo, que de outra forma passaria despercebida. Não obstante, o iluminismo já havia resolvido o tratamento adequado que se devia às artes, quando incorporou o juízo estético à avaliação de suas obras. Ao negar as condições estéticas das obras de arte e a existência de uma sensibilidade para o belo, Danto e os pós-modernos retrocederam o debate estético ao tempo da pré-história da arte. Pois, nenhum pensador moderno, medieval ou antigo negava o sentimento de beleza e os padrões de gosto de cada cultura. Depois de Baumgarten, os juízos estéticos passaram a ser o padrão de avaliação, fundado em razões, do objeto artístico. Kant, Hegel e Adorno o seguiram. Mas o negacionismo pós-moderno tentou reinventar a roda e assumiu o ônus, ainda por pagar, de apresentar uma solução conceitual para os problemas estéticos – e por conseguinte éticos – que ele mesmo criou – como um “artista involuntário”!

Notas

13. Veja ELWELL, J. S. A Beautiful Failure, Introduction, p.1.

Referências Bibliográficas

Finados

Imagem