OS

OS mais antigos objetos artificiais foram feitos pelas espécies humanas pioneiras,

Homo habilis e

Homo erectus, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Eram lascas de pedras talhadas para produção de utensílios empregados em diversas tarefas: cortar carne, madeira, vegetais comestíveis etc. Também haviam ferramentas maiores rudimentares como martelos, cutelos, raspadores e pontas de lanças para caça e defesa de ataques de outros animais ou mesmo humanos. Tais artefatos compunham as chamadas “indústrias olduvaniana e achaulense”, por terem sido encontrados nas gargantas Olduvai, no centro-leste da África, e em Saint Acheul, no norte da França [

1].

Muito tempo passou até que os humanos começassem a fabricar artefatos mais delicados e de melhor acabamento. O que aconteceu por volta de 40 mil anos atrás, na Europa, com os instrumentos inventados pelos

Homo sapiens. Ossos e chifres foram acrescentados às matérias primas empregadas na produção de objetos com mais de cem tipos diferentes de formato e utilidade. Ferramentas eram usadas também na confecção de roupa de pele, na gravação de figuras, pequenas esculturas, instrumentos musicais e pinturas em paredes de cavernas, além das armas já conhecidas feitas em pedra e madeira. Algumas peças – como contas e pingentes – indicavam o uso de objetos de adorno e distinção pessoal, típicos da mentalidade humana atual [

2].

As representações figurativas de animais e humanos já apareciam na época Aurignaciana (Paleolítico Superior, cc. 40 mil anos atrás) em estatuetas, gravações e pinturas encontradas em cavernas localizadas nos lugares habitados pelos seres humanos, do velho continente à Oceania, menos nas Américas – que ainda não tinham sido ocupadas antes de 12 mil anos. A exatidão e beleza das imagens revelam um apuro estético e habilidade técnica elevada na reprodução de detalhes e efeitos tridimensionais [3].

Função Mágica

Além de finalidades utilitárias, decorativas, defensivas e de caça, as peças pré-históricas descobertas no Paleolítico Superior (de cerca de 40 a 10 mil anos atrás) sugerem um novo uso, mágico ou religioso, até então desconhecido, dependendo da interpretação mais provável das imagens pintadas, gravadas e esculpidas achadas nas cavernas. Por analogia com os aborígenes e caçadores-coletores modernos, tais figuras pré-históricas seriam parte de rituais mágicos e xamânicos dedicados à melhoria do desempenho nas atividades perigosas que os caçadores teriam de exercer [

4]. Instrumentos musicais e a acústicas de algumas cavernas reforçam a ideia de que os rituais eram acompanhados por música, canto e dança. Nesses locais, uma população moradora na região ou mesmo de outros sítios mais afastados poderia se reunir ali, para eventos espirituais e religiosos [

5].

Ao lado das ilustrações realistas dos animais caçados, símbolos abstratos representavam as visões obtidas pelos autores em seus transes ou uso de drogas ritualísticas de cultos xamânicos. Formas geométricas, espirais e pontos foram reproduzidas da lembrança de estados alterados de suas mentes em rituais que eram estampados nas paredes das cavernas. Algumas figuras quiméricas ou antropomórficas mesclaram homens e animais. Paisagens arquétipas de montanhas, campos e florestas faziam fundo para os personagens e animais em primeiro plano. Desse modo, muito simbolismo, abstrações e figurativismo já vinham sendo os estilos praticados de forma estética ou espiritual, desde a pré-história com função mágica.

As artes, enquanto criam ordem e sentido a partir do aparente caos da existência diária, também alimentam nossa ânsia pelo místico. Somos atraídos pelas formas sombrias que fluem para dentro e fora do subconsciente. Sonhamos com o insolúvel, com lugares e épocas inacessivelmente distantes (WILSON, E.O. Consiliência, cap.10, p.222).

O desenvolvimento das funções puramente artísticas foi gradual, desde o paleolítico. Acompanhou a evolução da linguagem e moldou a mentalidade humana atual no paleolítico superior. Os artefatos e costumes ampliaram os usos dos objetos fabricados e incluíram uma concepção mágica nas coisas, em sua relação com o mundo. Não obstante, o propósito e a finalidade última dos objetos construídos não mascaravam seu objetivo utilitário. Mesmo quando a arte paleolítica ganhou uma aura mágica, o encantamento produzido visava alcançar um resultado que fosse útil materialmente nas atividades essenciais para a sobrevivência humana, seja na caça, fertilidade do solo ou das mulheres, por exemplo.

A arte xamânica adquiria maior respeitabilidade e temor à medida que as habilidades dos caçadores e coletores fossem bem-sucedidas, após cada culto. Os conselhos dos xamãs e a arte transformavam-se, assim, em fonte de poder. A mente primitiva, desconhecedora das relações físicas na matéria, ficava então conectada ao mistério que a arte da magia procurava revelar. O medo do desconhecido, as sensações místicas e estéticas ficaram, desse modo, entrelaçados, desde as manifestações artísticas mais remotas [

6].

O medo ancestral das forças naturais esculpido e divinisado em marfim de mamute e em pedra nas figuras antropomórficas do homem-leão e da mulher-leoa, em uma caverna de Stadel (Alemanha) e no Egito antigo. Há 40 mil anos, como há dois mil anos e agora.

O avanço das técnicas de caça e dos armamentos empregados tornavam-se mais eficazes e a crença no poder místico do xamã e seus amuletos encantados também crescia. Com o passar do tempo, os antigos xamãs assumiram os postos de sacerdotes e conselheiros dos líderes das caçadas, enquanto seus adornos mágicos eram vistos como obras sacras.

Para os caçadores-coletores de Kalaari e outros caçadores-coletores contemporâneos, a experiência da vida diária mescla-se, imperceptivelmente, com suas adjacências mágicas. Espíritos habitam árvores e rochas, animais pensam e o pensamento humano se projeta para fora do corpo com uma força física (…) [P]odemos (…) habitar as produções da arte com a mesma sensação de beleza e mistério que nos arrebatou no início. Nenhuma barreira se ergue entre o mundo material da ciência e a sensibilidade do caçador e do poeta (WILSON, E.O. Op.Cit., cap. 10, pp.225 e 227).

Magia e Poder

Enquanto o conhecimento limitado da natureza permitir, sempre haverá espaço para se aproveitar da ignorância humana. Assim, o charlatanismo, a demagogia e os usurpadores assumiram papel de destaque na sociedade, por conta do medo do desconhecido e das leis da física. A arte prosseguiu, portanto, a serviço do misticismo e da política, onde foi empregada como meio de propaganda e alienação da população.

A partir do momento em que as crenças em poderes mágicos foram atribuídas aos amuletos, pinturas e estatuetas ungidos pelos xamãs, a arte ganhou uma função ou aura (nos termos do filósofo e crítico marxista Walter Benjamin, 1892-1940) transcendental que vai acompanhá-la através dos tempos. Magia e poder foram incorporados às artes, por conta da fantasia criada em torno do carisma de artesãos, sacerdotes ou impostores que prometiam efeitos extraordinários e moldavam a mente humana sempre que estivessem correlacionadas à maior eficácia nas atividades humanas.

No início do século XX, Benjamin foi um dos primeiros a apontar – mesmo nos objetos produzidos em larga escala – a capacidade das obras de arte mudar o comportamento do público, em relação ao que lhe é oferecido [

7]. Em sua análise sobre o movimento surrealista, que se iniciava naquela época, acreditava ser possível conduzir o êxtase provocado pela apreciação artística para a transformação revolucionária da sociedade [

8].

Contudo, para Benjamin, a produção em massa levaria a função estética da arte e o culto a beleza a cederem lugar a novos valores políticos.

Por essa espécie de divertimento, pelo qual ela tem o objetivo de nos instigar, a arte nos confirma tacitamente que nosso modo de percepção está hoje apto a responder a novas tarefas. E como, não obstante, o indivíduo alimenta a tentação de recusar essas tarefas, a arte se entrega àquelas que são mais difíceis e importantes, desde que possa mobilizar as massas (BENJAMIN, W. “A Obra de Arte na Época de suas Técnicas de Reprodução” §XV, p.26).

Assim, a reprodução em massa poderia, nessa acepção, transformar o modo como as artes seriam cultuadas na modernidade. A “aura” mística que exercia um papel fundamental nos antigos cultos seria transformada, na política da era moderna. Enquanto regimes fascistas, na interpretação de Benjamin, procurariam estetizar a política, alçando seus líderes a condições de heróis, santos ou semideuses, algo para ser cultuado, os comunistas, procurariam politizar a arte [

9].

Entretanto, a despeito do que pensava Benjamin, o culto à personalidade não era uma exclusividade do populismo ou fascismo, mas uma característica de todo regime totalitarista, incluindo o comunismo. Fascistas e comunistas estetizavam a política, enquanto tentavam politizar a arte, através do culto à personalidade de seus líderes, por meio da propaganda e de estilos que impunham uma imagem a ser cultivada pelas massas em torno de seus governantes. Benjamin, não sobreviveu para ver a ascensão do culto à personalidade dos líderes comunistas e seus regimes totalitários. Suicidou-se em 1940, depois de seu visto ter sido negado na fronteira entre a Espanha e a França, logo após a ocupação nazista.

Theodor Wiesengrund-Adorno (1903-1969) conseguira fugir para os Estados Unidos – cuja sociedade burguesa e capitalista criticava – dois antes da tentativa frustrada de Benjamin. Pode então sobreviver o suficiente para testemunhar a regressão estética provocada que o realismo socialista promovia na produção artística soviética. A polarização ideológica que os protestos esquerdistas, por sua vez, faziam na politização absoluta da arte “uma cópia lamentável e autoritária da realidade” (ADORNO, Th.

Teoria Estética, p.262). O

realismo socialista conduziria, segundo Adorno, ao desaparecimento completo da arte livre e autônoma. Um processo de troca no qual a arte se acomoda às condições da indústria cultural , do mesmo modo que o

kitsch no modelo capitalista [

10]. A perda da espontaneidade da obra retoma a reificação fetichista dos rituais mágicos ancestrais, expurgadas as personalidade e inspiração do autor.

A despeito de toda manipulação ideológica dos regimes totalitaristas, os vestígios da função mágica na arte nunca puderam desaparecer de todo, nas intenções dos artistas e seu público. Para outro crítico da arte marxista – expulso do partido comunista austríaco, em 1948 -, Ernst Fischer (1899-1972): “a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente” (FISCHER, E. A Necessidade da Arte, cap. 1, p.20).

Ao imaginar a possibilidade de mudar as coisas por meios mágicos, o artista assumiria, a princípio, poderes mágicos. A descoberta da força das ferramentas em transformar as coisas abre a imaginação humana para concepçções mágicas que estavam na origem da arte. Ao transformar a forma bruta da matéria em uma forma idealizada na mente, vislumbravam-se os aspectos mágicos que distinguiriam o artista dos demais semelhantes.

A função decisiva da arte nos seus primórdios foi, inequivocamente, a de conferir poder: sobre a natureza, sobre os inimigos, sobre o parceiro de relações sexuais, sobre a realidade (…) [A] arte pouco tinha a ver com a “beleza” e nada coma contemplação estética (…). [E]ra um instrumento mágico, uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência (FISCHER, E. A Necessidade da Arte, cap.2, p.45).

Charlatanismo Totalitário

O poder transformador das artes permaneceu unido à ilusão da magia, mesmo após o advento da indústria cultural dominar as técnicas de reprodução em massa dos objetos fabricados para o consumo imediato. A propaganda consumista e a ideologia populista trataram de alimentar o culto às celebridades e aos políticos demagogos que sufocaram o debate crítico e toda tentativa de impedir a regressão no gosto e a infantilização do público.

O consumo doentio foi insuflado pelo fetichismo aos objetos colecionáveis, criando os acumuladores compulsivos e a obesidade mórbida. A permanência desse feitiço nas artes dá-se pelo fracasso da promessa emancipatória do modernismo e de seu apelo racional e a luta pela libertação dos indivíduos do fanatismo ideológico e teológico.

A idolatria que prevalece nas religiões politeístas – como hinduísmo e candomblé – e nas monoteístas – catolicismo e ortodoxia cristã, com seus santinhos e ícones – fazem dos seus seguidores, alvos fáceis do charlatanismo religioso e sua extensão política, nas ditaduras e autocracias que sustentam a fé cega dos eleitores ou fiéis enfeitiçados pela crença na magia e no sobrenatural que o conhecimento iluminista não foi capaz de iluminar. A arte, por si só, não pode libertar a espécie humana de sua estupidez servil e do medo ancestral pelo desconhecido.

Notas

1.Veja LEAKEY, R.

A Origem da Espécie Humana, cap. 2, pp. 46 a 50.

2.Veja LEAKEY, R.

Op.Cit, cap. 5, p. 95.

3.Veja WILSON, E.O.

Consiliência, cap.10, p. 216.

4.Veja LEAKEY, R.

Idem, cap.6, p. 108 e WILSON, E.O.

Op.Cit., cap.10, pp. 223 a 225

5.Veja LEAKEY, R.

Ibdem, cap. 6, pp.110 e 111

6.Veja, WILSON. E.O.

Idem, cap.10, pp. 218 a 227.

7.Veja BENJAMIN, W.

“A Obra de Arte na Época de suas Técnicas de Reprodução”, §XII, p.21.

8.Veja BENJAMIN, W.

“O Surrealismo”, pp. 83 e 84.

9.Veja BENJAMIN, W.

Op.Cit., “Epílogo”, p.28.

10.Veja ADORNO, Th. Op.Cit., p.59.

Referências Bibliográficas

ADORNO, Th.W. Teoria Estética. – Lisboa: Edições 70, 2006.

BENJAMIN, W. Textos Escolhidos. – São Paulo: Abril Cultural, 1983.

FISCHER, E. A Necessidade da Arte. São Paulo: Círculo do Livro, s/d.

LEAKEY, R.E. A Origem da Espécie Humana. – Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

WILSON, E.O. Consiliência. – Rio de Janeiro: Campus, 1999.

OS mais antigos objetos artificiais foram feitos pelas espécies humanas pioneiras, Homo habilis e Homo erectus, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Eram lascas de pedras talhadas para produção de utensílios empregados em diversas tarefas: cortar carne, madeira, vegetais comestíveis etc. Também haviam ferramentas maiores rudimentares como martelos, cutelos, raspadores e pontas de lanças para caça e defesa de ataques de outros animais ou mesmo humanos. Tais artefatos compunham as chamadas “indústrias olduvaniana e achaulense”, por terem sido encontrados nas gargantas Olduvai, no centro-leste da África, e em Saint Acheul, no norte da França [1].

OS mais antigos objetos artificiais foram feitos pelas espécies humanas pioneiras, Homo habilis e Homo erectus, há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Eram lascas de pedras talhadas para produção de utensílios empregados em diversas tarefas: cortar carne, madeira, vegetais comestíveis etc. Também haviam ferramentas maiores rudimentares como martelos, cutelos, raspadores e pontas de lanças para caça e defesa de ataques de outros animais ou mesmo humanos. Tais artefatos compunham as chamadas “indústrias olduvaniana e achaulense”, por terem sido encontrados nas gargantas Olduvai, no centro-leste da África, e em Saint Acheul, no norte da França [1].

PLAUSIBILIDADE não é um conceito filosófico, muito menos científico. Dicionários de várias línguas modernas costumam definir o termo como uma qualidade de “plausível”. Por plausível, entende-se algo que seja superficialmente razoável, justo ou admissível. Algo digno de crença e persuasivo. A palavra deriva do latim plausibilis, que quer dizer apenas “digno de aplauso”. Portanto, nada que possa servir para orientar o verdadeiro conhecimento. No entanto, foi com base em uma crença superficial “plausível” que charlatães e burocratas de organizações internacionais, como a organização mundial de saúde (OMS) e o estadunidense instituto nacional de alergia e doenças infecciosas (NIAID), promoveram o totalitarismo sanitário em varios países do mundo. Medidas sem qualquer comprovação científica, como uso de máscaras obrigatório a toda população e fechamento da economia, foram adotadas apenas tendo por fundamento supertições “plausíveis”, que do ponto de vista desses burocratas cientificistas seriam suficientes para mudar todo um parâmetro adotado em décadas de desenvolvimento da medicina.

PLAUSIBILIDADE não é um conceito filosófico, muito menos científico. Dicionários de várias línguas modernas costumam definir o termo como uma qualidade de “plausível”. Por plausível, entende-se algo que seja superficialmente razoável, justo ou admissível. Algo digno de crença e persuasivo. A palavra deriva do latim plausibilis, que quer dizer apenas “digno de aplauso”. Portanto, nada que possa servir para orientar o verdadeiro conhecimento. No entanto, foi com base em uma crença superficial “plausível” que charlatães e burocratas de organizações internacionais, como a organização mundial de saúde (OMS) e o estadunidense instituto nacional de alergia e doenças infecciosas (NIAID), promoveram o totalitarismo sanitário em varios países do mundo. Medidas sem qualquer comprovação científica, como uso de máscaras obrigatório a toda população e fechamento da economia, foram adotadas apenas tendo por fundamento supertições “plausíveis”, que do ponto de vista desses burocratas cientificistas seriam suficientes para mudar todo um parâmetro adotado em décadas de desenvolvimento da medicina.

A lógica clássica dividia-se entre a analítica e a dialética. A analítica examinava a forma do pensamento e tinha como núcleo principal a silogística. A dialética, por sua vez, cuidava das questões relativas ao uso da razão e do entendimento. Em sua concepção original, a dialética tratava de expor os princípios falsos por trás dos argumentos empregados e, nesse sentido, era aplicada por Platão a desmascarar seus rivais sofistas.

A lógica clássica dividia-se entre a analítica e a dialética. A analítica examinava a forma do pensamento e tinha como núcleo principal a silogística. A dialética, por sua vez, cuidava das questões relativas ao uso da razão e do entendimento. Em sua concepção original, a dialética tratava de expor os princípios falsos por trás dos argumentos empregados e, nesse sentido, era aplicada por Platão a desmascarar seus rivais sofistas. Não obstante, desde o início, eventualmente, os sofistas se viam enrolados com seus próprios sofismas. Diógenes Laércio conta em Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres que Protágoras de Abdera, o primeiro sofista a cobrar honorários por seus “ensinamentos”, teve de criar um dilema contra seu discípulo Euatlo, que se negava a pagá-lo por não ter vencido nenhuma polêmica até então. Para Protágoras, Euatlo deveria pagar de qualquer maneira, pois, se o tivesse vencido, deveria receber por essa vitória; de outro modo, caso seu aluno vencesse, também deveria receber por causa do êxito obtido com suas aulas (Veja DIÓGENES LAÉRCIO. Vidas…, liv. IX, cap. 8, p. 266). Paradoxalmente, o mesmo sofisma poderia ser usado contra seu professor, por um estudante inteligente que invertesse os papéis dos personagens da anedota.

Não obstante, desde o início, eventualmente, os sofistas se viam enrolados com seus próprios sofismas. Diógenes Laércio conta em Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres que Protágoras de Abdera, o primeiro sofista a cobrar honorários por seus “ensinamentos”, teve de criar um dilema contra seu discípulo Euatlo, que se negava a pagá-lo por não ter vencido nenhuma polêmica até então. Para Protágoras, Euatlo deveria pagar de qualquer maneira, pois, se o tivesse vencido, deveria receber por essa vitória; de outro modo, caso seu aluno vencesse, também deveria receber por causa do êxito obtido com suas aulas (Veja DIÓGENES LAÉRCIO. Vidas…, liv. IX, cap. 8, p. 266). Paradoxalmente, o mesmo sofisma poderia ser usado contra seu professor, por um estudante inteligente que invertesse os papéis dos personagens da anedota. O neologismo criado por Andrônico de Rhodes (séc. I a.C.) serviu não só para classificar os textos de Aristóteles agrupados “depois da Física”, mas também para batizar todo um campo do conhecimento que tratou de desenvolver a filosofia primeira aristotélica. A rigor, Aristóteles não fora o primeiro a tratar de encontrar a causa primeira de todas as coisas. Os conceitos principais da nova disciplina já vinham sendo abordados desde os primeiros pensadores jônios de forma assistemática, que depois passou a ter um nível de argumentação mais avançado, a partir de Sócrates e Platão.

O neologismo criado por Andrônico de Rhodes (séc. I a.C.) serviu não só para classificar os textos de Aristóteles agrupados “depois da Física”, mas também para batizar todo um campo do conhecimento que tratou de desenvolver a filosofia primeira aristotélica. A rigor, Aristóteles não fora o primeiro a tratar de encontrar a causa primeira de todas as coisas. Os conceitos principais da nova disciplina já vinham sendo abordados desde os primeiros pensadores jônios de forma assistemática, que depois passou a ter um nível de argumentação mais avançado, a partir de Sócrates e Platão.

DE acordo com o Dicionário Oxford de Filosofia, de Simon Blackburn, gnosiologia é um termo antigo para a atual epistemologia. Gnosis, em grego, significa “conhecimento” tal como episteme, que também está associada à ciência, metodologia etc. Textos de teologia adotam com mais frequência o termo “gnosiologia” quando se referem ao estudo do conhecimento das coisas espirituais. Contudo, não há nada na teologia que se possa chamar de “conhecimento”. Afinal, deuses, anjos e demônios não passam de questão de fé e crença que não encontram respaldos na realidade. Dependem de quem acredita apenas, sem qualquer comprovação.

DE acordo com o Dicionário Oxford de Filosofia, de Simon Blackburn, gnosiologia é um termo antigo para a atual epistemologia. Gnosis, em grego, significa “conhecimento” tal como episteme, que também está associada à ciência, metodologia etc. Textos de teologia adotam com mais frequência o termo “gnosiologia” quando se referem ao estudo do conhecimento das coisas espirituais. Contudo, não há nada na teologia que se possa chamar de “conhecimento”. Afinal, deuses, anjos e demônios não passam de questão de fé e crença que não encontram respaldos na realidade. Dependem de quem acredita apenas, sem qualquer comprovação.

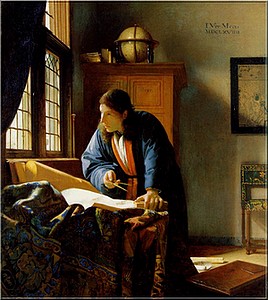

Um bom mapa sempre se faz necessário para uma boa orientação. Sobretudo, quando se quer fazer uma viagem por lugares desconhecidos, a falta de informação pode ser questão de vida ou morte. Os mapas-múndi são a representação gráfica de uma visão de mundo partilhada por uma cultura durante uma determinada época. Nesse sentido, ilustram a perspectiva filosófica e os interesses dominantes. A relação entre mapas e riqueza foi captada por expressões cotidianas como “mapa da mina” ou “mapa do tesouro”. De fato, a posse de planisférios precisos sempre contribuiu para o enriquecimento de comerciantes, aventureiros, conquistadores e industriais em busca de mercadorias, territórios ou matéria prima para manufatura.

Um bom mapa sempre se faz necessário para uma boa orientação. Sobretudo, quando se quer fazer uma viagem por lugares desconhecidos, a falta de informação pode ser questão de vida ou morte. Os mapas-múndi são a representação gráfica de uma visão de mundo partilhada por uma cultura durante uma determinada época. Nesse sentido, ilustram a perspectiva filosófica e os interesses dominantes. A relação entre mapas e riqueza foi captada por expressões cotidianas como “mapa da mina” ou “mapa do tesouro”. De fato, a posse de planisférios precisos sempre contribuiu para o enriquecimento de comerciantes, aventureiros, conquistadores e industriais em busca de mercadorias, territórios ou matéria prima para manufatura.

O tema da motivação, em filosofia, vem sendo tratado por autores ligados à ética, epistemologia e teoria da ação. Na ética, o objetivo é saber se os princípios morais são suficientes para motivar a boa conduta humana ou se este só age em função de algum interesse por bens ou um tipo de vida em especial. Para Immanuel Kant (1724-1804), uma lei moral só teria validade se fosse motivada incondicionalmente, ou seja, por si mesma. Outros, como David Hume (1711-1776), pensavam que isso só seria possível se houvesse um sentimento moral que orientasse as ações.

O tema da motivação, em filosofia, vem sendo tratado por autores ligados à ética, epistemologia e teoria da ação. Na ética, o objetivo é saber se os princípios morais são suficientes para motivar a boa conduta humana ou se este só age em função de algum interesse por bens ou um tipo de vida em especial. Para Immanuel Kant (1724-1804), uma lei moral só teria validade se fosse motivada incondicionalmente, ou seja, por si mesma. Outros, como David Hume (1711-1776), pensavam que isso só seria possível se houvesse um sentimento moral que orientasse as ações.

OS antigos helenos distinguiam a doxa (opinião) da episteme (conhecimento). Para eles, a opinião poderia fundar uma técnica qualquer – a arte de fazer sapatos, por exemplo -, mas não seria suficiente para fundamentar a ciência ou conhecimento verdadeiro. A separação entre opinião e conhecimento científico vem daí. Enquanto a primeira permite a confecção de objetos apoiada numa prática generalizada, o segundo fornece os princípios que fazem dessa prática algo válido em geral. A opinião tem sua fundamentação em concepções subjetivas e quando essas são partilhadas por uma comunidade, as opiniões individuais somadas formam o senso comum. Ao contrário das ciências, o senso comum não procura justificar suas opiniões por meio de experiências que falsifiquem suas posições. Simplesmente, assumem uma verdade baseada na tradição ou em crenças.

OS antigos helenos distinguiam a doxa (opinião) da episteme (conhecimento). Para eles, a opinião poderia fundar uma técnica qualquer – a arte de fazer sapatos, por exemplo -, mas não seria suficiente para fundamentar a ciência ou conhecimento verdadeiro. A separação entre opinião e conhecimento científico vem daí. Enquanto a primeira permite a confecção de objetos apoiada numa prática generalizada, o segundo fornece os princípios que fazem dessa prática algo válido em geral. A opinião tem sua fundamentação em concepções subjetivas e quando essas são partilhadas por uma comunidade, as opiniões individuais somadas formam o senso comum. Ao contrário das ciências, o senso comum não procura justificar suas opiniões por meio de experiências que falsifiquem suas posições. Simplesmente, assumem uma verdade baseada na tradição ou em crenças.

A grosso modo, existem pelo menos cinco tendências a caracterizar a formação do conhecimento humano: a dogmática, a cética, a relativista, a eliminativista e a crítica. Em graus variáveis, os dogmas são posições que acreditam estar apoiadas em certezas indubitáveis, seja uma revelação divina, seja axiomas – a sua maneira, estoicos e cartesianos partilham dessa postura. O ceticismo, inaugurado por Pirro de Élida (366-275 a. C.), ataca essa pretensão com argumentos que visam mostrar serem as questões filosóficas insolúveis. Por conseguinte, sugeriam a “suspensão do juízo” (epoche) em geral ou sobre um assunto específico. Os relativistas, tradicionalmente associados às ideias de Protágoras de Abdera (490-420 a.C.), afirmam que uma verdade universal não existe, mas apenas relativa à perspectiva humana. Por sua vez, há quem diga, os eliminativistas, ser ilusória qualquer pretensão de verdade passível de conhecimento no estágio atual da cognição e que só novas pesquisas apresentarão um parâmetro mais de acordo com essa aspiração.

A grosso modo, existem pelo menos cinco tendências a caracterizar a formação do conhecimento humano: a dogmática, a cética, a relativista, a eliminativista e a crítica. Em graus variáveis, os dogmas são posições que acreditam estar apoiadas em certezas indubitáveis, seja uma revelação divina, seja axiomas – a sua maneira, estoicos e cartesianos partilham dessa postura. O ceticismo, inaugurado por Pirro de Élida (366-275 a. C.), ataca essa pretensão com argumentos que visam mostrar serem as questões filosóficas insolúveis. Por conseguinte, sugeriam a “suspensão do juízo” (epoche) em geral ou sobre um assunto específico. Os relativistas, tradicionalmente associados às ideias de Protágoras de Abdera (490-420 a.C.), afirmam que uma verdade universal não existe, mas apenas relativa à perspectiva humana. Por sua vez, há quem diga, os eliminativistas, ser ilusória qualquer pretensão de verdade passível de conhecimento no estágio atual da cognição e que só novas pesquisas apresentarão um parâmetro mais de acordo com essa aspiração.

AINDA que filósofos contemporâneos comunitarianos -Alasdair MacIntyre e Michael Sandel- considerem o isolamento e a neutralidade filosófica impossível, de fato, a relação pessoal de grande parte dos filósofos com a sociedade nunca foi tranquila e afetuosa. Pelo lado teórico, muitas correntes defendem o solipsismo metodológico no estudo de processos cognitivos, isto é, apesar do desenvolvimento psíquico ser afetado pelo meio ambiente, apenas os estados mentais internos e subjetivos do indivíduo criariam e determinariam a posição que este adotaria perante o mundo, de uma perspectiva solitária. Porém, do ponto de vista prático, frequentemente, a postura crítica dos filósofos frente a concepções dogmáticas do senso comum geram conflitos que reforçam a estranheza e a sua imagem de pessoas solitárias, introspectivas e individualistas.

AINDA que filósofos contemporâneos comunitarianos -Alasdair MacIntyre e Michael Sandel- considerem o isolamento e a neutralidade filosófica impossível, de fato, a relação pessoal de grande parte dos filósofos com a sociedade nunca foi tranquila e afetuosa. Pelo lado teórico, muitas correntes defendem o solipsismo metodológico no estudo de processos cognitivos, isto é, apesar do desenvolvimento psíquico ser afetado pelo meio ambiente, apenas os estados mentais internos e subjetivos do indivíduo criariam e determinariam a posição que este adotaria perante o mundo, de uma perspectiva solitária. Porém, do ponto de vista prático, frequentemente, a postura crítica dos filósofos frente a concepções dogmáticas do senso comum geram conflitos que reforçam a estranheza e a sua imagem de pessoas solitárias, introspectivas e individualistas.