A propaganda manipula os homens; onde ela grita liberdade, ela se contradiz a si mesma. A falsidade é inseparável dela. É na comunidade da mentira que os líderes e seus liderados se reúnem graças à propaganda, mesmo quando os conteúdos enquanto tais são corretos, a própria verdade torna-se para ela um simples meio de conquistar adeptos para sua causa. Ela já a falsifica quando a coloca em sua boca (HORKHEIMER, M. & ADORNO, Th. Dialética do Esclarecimento, p. 238).

Desde

Desde a década de 30 do século XX, que a percepção de pontos comuns entre o fascismo e o comunismo já era sentida pela população. Isto, poucos anos antes da ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. As semelhanças foram mais tarde explicitadas por autores tão distintos, como Karl R. Popper (1902-1994) e Hannah Arendt (1906–1975).

O totalitarismo – típico de fascistas e comunistas – se define como um regime político cujo controle estatal se estende a todas instituições da sociedade, sejam estas públicas ou privadas, influenciando as atividades particulares de cada cidadão. Tanto o fascismo, o comunismo e o nazismo – síntese das duas ideologias (nacional e socialista) – têm em comum características intervencionistas, bem como, a violação constante da privacidade dos indivíduos, uma vez que a vontade e os interesses de cada um estariam submetidos à vontade geral e aos interesses objetivos do estado. Em sua obra As Origens do Totalitarismo (1951), Arendt notou ainda outros aspectos que permitiriam definir essas ideologias políticas por totalitárias.

A construção de uma sociedade de massa, com a extinção das classes sociais no sentido de uniformizar toda a nação e não meramente tornar a população mais igualitária, economicamente. O recurso há propaganda mentirosa, a fim de mistificar a figura de seus líderes, falsificar a história de sua tomada do poder e a situação geral do país, internamente e nas suas relações internacionais. O consequente culto em torno da personalidade de seu líder máximo, considerado perfeito e infalível. A eliminação de todos os partidos opositores e expurgo de toda divergência interna. O apelo ao terror como método de dominação e manutenção do poder (veja ARENDT, H. As Origens do Totalitarismo, vol. III).

A propaganda constitui um instrumento fundamental na máquina política para o estabelecimento de uma guerra psicológica da qual surgirá a prática do terror. Um de seus tópicos favoritos é o apelo à conspiração como forma de ocultação da verdade.

A eficácia desse tipo de propaganda evidencia uma das principais características das massas modernas. Não acreditam em mais nada visível, nem na realidade de sua própria experiência, (…) mas apenas em sua imaginação (…). O que convence a massa não são os fatos, mesmo que sejam inventados, mas apenas a coerência com o sistema do qual esses fatos fazem parte (ARENDT, H. Op.Cit., 2.1, p. 86).

Essas narrativas, esquemas imaginários onde os fatos se acomodam, consolidam a amálgama entre os interesses dos indivíduos e os do grupo partidário. O fanatismo dos participantes dos partidos totalitários surge dessa conexão dos interessas que os fazem se sacrificar pela ideologia a que seguem.

Uma vez concretizada essa união de interesses, entre o partido e seus simpatizantes, a destruição dos princípios morais é o passo seguinte para o mal radical, antes adormecido, vencer as barreiras sociais que impediam seu florescimento. Assim, como os nazistas se sentiam atraídos morbidamente pelo mal, “os bolchevistas diziam não reconhecer os padrões morais comuns, e esta afirmação (…) tornou-se um dos pilares da propaganda comunista” (ARENDT, H. Idem, 1.1, p. 29).

A União da Esquerda com a Direita

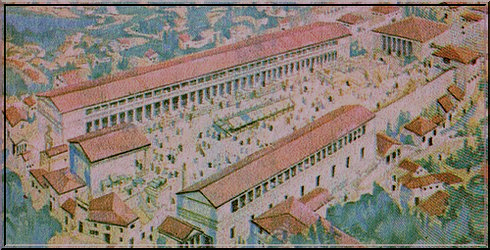

Dois abutres à espera da carniça da sociedade. Caricatura de 1938 da revista estadunidense Ken.

Fascismo e comunismo, em suas diversas vertentes totalitárias, encontraram uma síntese expressa na denominação dada ao “Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães”. Ao se autointitularem “nacional-socialistas”, os nazistas juntavam as duas partes do idealismo alemão divididas entre o nacionalismo à direita e o internacionalismo à esquerda (veja ARENDT, H.

Ibdem, 2.1, p. 93).

Desse modo, os nazistas totalitários retomavam sua origem teórica localizada no historicismo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Do romantismo filosófico deste autor surgiram as ideias que fomentaram o culto à personalidade de um líder absoluto e ao “espírito de um povo” encarnado em um estado nacional, no auge de seu desenvolvimento histórico. Os primeiros discípulos de Hegel encontraram na obra de seu mestre os conceitos básicos que justificariam os aspectos reacionários em relação aos direitos individuais, conquistados na Revolução Francesa (1789). Tinham na concepção de estado proposta por Hegel a razão para submissão das vontades subjetivas à vontade universal representada pelo líder heroico.

Somente o estado teria existência real e ética, como uma unidade total que centralizava a vida concreta do povo. Toda atividade espiritual do sujeito teria como finalidade última a conscientização desta união. A religião, a arte, a filosofia e as ciências se integrariam em torno do estado para constituir uma cultural nacional. Essa totalidade seria a realização do espírito de um povo.

Essa totalidade temporal é uma essência, o espírito do povo. Os indivíduos pertencem a ele, cada um é um filho de seu povo e, igualmente, um filho do seu tempo – se o seu estado se encontra em processo de desenvolvimento (HEGEL, G.W.F. Filosofia da História, introdução, cap. 2, p.50).

A história dos povos seguiriam, então, um processo de desenvolvimento dialético (por ciclos progressivos de tese, antítese e síntese) que resultaria na realização do “espírito do povo” em um estado total que abarcaria tudo.

Os princípios das sucessivas fases do espírito que anima os povos (…) são apenas momentos no desenvolvimento de um único espírito universal, que por meio deles se eleva e completa na história até se tornar uma totalidade abrangente em si (HEGEL, G.W.F. Op.Cit., idem, cap. 3, p. 72).

O fim dessa história universal dar-se-ia na Europa, sendo o seu auge o regime monárquico absoluto germânico, onde todos seriam livres e conscientes de que seus interesses específicos seriam contemplados na incorporação ao poder soberano do estado (veja HEGEL, G.W.F. Idem, ibdem, cap. 5, pp. 93-97).

A consciência chegou até aqui, e esse é o principal momento da forma na qual o princípio da liberdade se concretizou, pois a história universal nada mais é que o desenvolvimento do conceito de liberdade. Todavia, a liberdade objetiva – as leis da liberdade real – exige a submissão da vontade fortuita, pois esta última é meramente formal (HEGEL, G.W.F. Ibdem, IV parte, cap. 4, p. 373)

Em suma, o processo de autoconscientização do espírito do sujeito e sua liberdade subjetiva deveria submeter-se ao processo mais amplo da história universal que leva à liberdade objetiva que só o estado total teria realmente. Para chegar ao seu último estágio de desenvolvimento histórico, os povos germânicos contaram com a participação fundamental do cristianismo protestante que permitiu avançar a união da religião com o direito. Também teria sido importante a figura heroica de um monarca que fora em busca de seu fim particular, mas acabara por despertar a vontade universal ao praticar ações de repercussão mundial

(…)A igreja protestante completou a sua garantia política ao determinar que um de seus estados se elevasse à condição de uma potência europeia independente. Essa potência teria que surgir com o protestantismo: é a Prússia, que, surgindo no fim do século XVII, teve em Frederico, o Grande, um indivíduo histórico, mesmo não tendo fundado o estado, ele o consolidou (HEGEL, G.W.F. Ibdem, IV parte, cap. 4, p. 360).

Valorização da igreja, formação de um estado total, defesa da monarquia absoluta e uma concepção de herói, como “grande homem” da história universal, eram ideias que confortavam aqueles que sempre estiveram à direita da Assembleia Nacional Legislativa, durante a Revolução Francesa, lutando contra os direitos civis individuais. Mas houve jovens seguidores de Hegel que se sentiram atraídos por sua confusa ideia de liberdade objetiva, pelo igualitarismo que lhe era subjacente e pelo movimento progressivo da história que poderiam servir às causas da esquerda revolucionária. Bastaria, para tanto, que se expurgassem os aspectos idealistas abstratos e pusessem em seu lugar elementos materialistas que permitissem interpretar a história como um movimento de luta de classes em torno da posse dos meios de produção massivos econômicos.

Em vez do império germânico, uma sociedade comunal originária – associada ao comportamento observado no proletariado – constituiria ao final o estado total que controlasse os meios de produção e abrangesse toda vida intelectual e cotidiana, abolida a religião. Um regime político dominado pela classe trabalhadora assumiria o planejamento de toda sociedade, ditando suas tarefas. A chamada ditadura do proletariado, mais tarde intitulada “democracia popular” – um pleonasmo eufemístico do tempo do estalinismo -, eliminaria todas outras classes econômicas e ditaria o comportamento futuro dos indivíduos, impondo a centralização de todos os instrumentos de produção, crédito e transporte nas mãos do estado (veja MARX, K & ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista, II, pp. 66 e 67 e também Crítica ao Programa de Gotha, IV, A, pp.46 e ss.).

Os hegelianos de esquerda aboliam a religião como força motriz de conscientização – sobretudo os marxistas – em sua reconciliação com o direito político do soberano ao estado absoluto. Contudo, já na metade do século XX, seguidores do líder soviético Ossip Vissarionovitchi Stalin (1879-1953) passaram a praticar fortemente o culto à personalidade de seu herói, como parte da dominação da consciência dos indivíduos massificados em uma sociedade sem classes. O líder cultuado seria a expressão viva da autodeterminação de um povo, cujas diferenças pessoais deveriam ser unificadas em uma vontade universal. O próprio “espírito do povo” encarnado na figura de um personagem histórico.

Eles Avisaram

O hegelianismo sofreu críticas diretas de primeira hora por parte de Friedrich W.J. von Schelling (1775-1854) que sugeriu em carta de 06 de setembro de 1832 a Christian H.E. Weisse (1801-1866) o abandono completo das teorias de Hegel:

Não posso considerar aquilo que se denomina a filosofia hegeliana senão como um episódio da história da filosofia moderna e na verdade nada mais do que um triste episódio. É preciso não continuá-la, mas romper inteiramente com ela, considerá-la inexistente, para voltar à linha do verdadeiro progresso (SCHELLING, F.W.J.v. “Carta a Weisse de 06/09/1832”, in Obras Escolhidas, n.2, p. 158).

Arthur Schopenhauer (1788-1860) também foi outro contemporâneo de Schelling a fazer advertências claras sobre o charlatanismo do autor da Fenomenologia do Espírito:

A chamada filosofia desse Hegel é uma mistificação colossal que proporcionará à posteridade uma fonte inesgotável de sarcasmo sobre nossa época: uma pseudofilosofia que paralisa as capacidades intelectuais, asfixia todo verdadeiro pensamento e, mediante o mais sacrílego abuso da liberdade. coloca em seu lugar a verborragia mais oca, mais vazia de sentido, mais irreflexiva e, como o resultado confirma, mais embrutecedora; uma pseudofilosofia que (…) carece tanto de razões como de consequências, quer dizer, que não é demonstrada por nada nem pode ela mesma demonstrar nem explicar coisa alguma (SCHOPENHAUER, A. Los Problemas Fundamentales de la Ética, prólogo, p. xix).

Mais tarde, Will Durant (1885-1981) apontou as contradições do sistema hegeliano e sua adesão ao governo estabelecido:

[Hegel] aliou-se ao governo prussiano, abençoou-o com a mais recente expressão do absoluto, e aqueceu-se ao sol de seus favores acadêmicos(…). Ele começou a considerar o sistema hegeliano uma parte das leis naturais do mundo, esqueceu-se de que a sua própria dialética condenava o seu pensamento à impermanência e à decadência (DURANT, W. A História da Filosofia, cap. VI, sec. VIII, p. 283).

Antes de Hannah Arendt, Karl R. Popper (1902-1994) em Sociedade Aberta e seus Inimigos (1945) revelou a raiz comum do totalitarismo de esquerda e direita nas confusas ideias de Hegel:

Tentei mostrar a identidade do historicismo hegeliano com a filosofia do totalitarismo moderno. Esta identidade raras vezes é bastante claramente compreendida. O historicismo hegeliano tornou-se a linguagem de vários círculos de intelectuais, mesmo de cândidos “anti-fascistas” e “esquerdistas”. Faz tal parte dessa atmosfera intelectual que, (…) nem sua espantosa desonestidade se torna mais digna de atenção do que o ar que respiram (POPPER, K.R. Sociedade Aberta e seus Inimigos, cap. 12, sec. VI, pp. 86-87).

Anos depois, Michelangelo Bovero escreveu um apêndice para A Teoria das Formas de Governo (1976), de Norberto Bobbio (1909-2004), onde se lê:

Na constituição de Hegel, é no monarca que todos os negócios e poderes particulares do estado encontram sua unidade definitiva; ele representa o momento da decisão, da resolução com respeito a todas as coisas, o momento da “pura vontade sem nenhum acréscimo”. No modelo hegeliano, a figura do monarca manifesta, portanto, a unidade pura e simples do estado, enquanto esta unidade, para não ser exclusivamente alegórica, deve concretizar-se na vontade de uma única pessoa física (BOVERO, M. “A Monarquia constitucional: Hegel e Montesquieu”, in BOBBIO, N. A Teoria das Formas de Governo, cap. XII, p.151).

Ernst Tugendhat também notou que a submissão da moralidade ao estado continha elementos fascistas:

Hegel foi o último filósofo sério a defender uma concepção desse tipo. Pois, precisa-se naturalmente compreender essa proposta como universal, contudo, com a eliminação de premissas complementares, ela não é pensável. Ideias fascistas, segundo as quais o próprio ser do estado representa um valor, ou o valor superior, de modo algum podem ser moralmente fundamentadas (TUGENDHAT, E. Lições sobre Ética, XV lição, p. 345).

Conclusão

Apesar de todas advertências iniciais de Schelling e Schopenhauer, o hegelianismo ascendeu à condição de “filosofia oficial” do estado prussiano, ainda enquanto seu autor vivia. No século XIX, tais ideias eram dominantes nos meios acadêmicos de toda a Europa. Elas alimentavam aspirações totalitárias à esquerda e à direita e engendraram os respectivos regimes comunistas e fascistas.

Na primeira metade do século XX, o movimento nazista tentou unir ideologicamente tanto o socialismo dos hegelianos de esquerda, como o nacionalismo dos de direita. Mesmo com o malogro dos primeiros governos totalitários, ao fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e após a queda do muro de Berlim (1989), o hegelianismo continua latente em autores conservadores e liberais, no começo do século XXI. Enquanto suas ideologias apaixonadas persistirem, a liberdade civil sempre estará ameaçada por reações tradicionalistas, comunitarianas, politicamente “corretas” e “cândidos esquerdistas” que ainda defendem o controle estatal em todas atividades humanas e acham que a história tem um fim. A história só terminará quando o último ser humano deixar seu último registro sob a terra.

Referências Bibliográficas

ARENDT, H. As Origens do Totalitarismo; trad. Roberto Raposo. – Rio de Janeiro: Documentário, 1979.

BOBBIO, N. A Teoria das Formas de Governo; trad. Sergio Bath. – Brasília: UnB, 1980.

DURANT. W. AHistória da Filosofia; trad. Luiz C. do N. Silva. – São Paulo: Nova Cultural, 1996.

HEGEL, G.W.F. Filosofia da História; trad. Mª Rodrigues e Hans Harden. – Brasília: UnB, 1999.

HORKHEIMER, M. & ADORNO, T. Dialética do Conhecimento; trad. Guido A. de Almeida. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

MARX, K & ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista; trad.Pietro Nassetti. – São Paulo: Martin Claret, 2001.

____. Obras Escolhidas; trad. José B Moura. – Moscou: Avante!, 1982.

POPPER, K. R. A Sociedade Aberta e seus Inimigos; trad. Milton Amado. – Belo Horizonte: Itatiaia, 1974.

SCHELLING, F.v. Obras Escolhidas; trad. Rubens R. Torres Fº. – São Paulo: Nova Cultural, 1991 (Os Pensadores).

SCHOPENHAUER, A. Los Problemas Fundamentales de la Ética; trad. Pilar L. de S. Maria. – Madrid: Siglo XXI, 2002.

TUGENDHAT, E. Lições sobre Ética; trad. Róbson R. dos Reis et al.. – Petrópolis: Vozes, 1997.

Historicamente, o liberalismo surgiu como uma resposta filosófica à intolerância religiosa que, nos séculos XVI e XVII, deflagrara as guerras entre protestantes e católicos. Neste contexto, os primeiros filósofos liberais pregavam a neutralidade do Estado no que diz respeito aos assuntos de âmbito individual, sobretudo, quando se tratasse da natureza da boa vida que cada um assumia do seu ponto de vista particular. O desacordo quanto ao tipo de vida, ou bem, que todos devessem seguir levou os primeiros pensadores modernos a proporem a restrição do papel do Estado aos temas que fossem comuns a todos os cidadãos.

Historicamente, o liberalismo surgiu como uma resposta filosófica à intolerância religiosa que, nos séculos XVI e XVII, deflagrara as guerras entre protestantes e católicos. Neste contexto, os primeiros filósofos liberais pregavam a neutralidade do Estado no que diz respeito aos assuntos de âmbito individual, sobretudo, quando se tratasse da natureza da boa vida que cada um assumia do seu ponto de vista particular. O desacordo quanto ao tipo de vida, ou bem, que todos devessem seguir levou os primeiros pensadores modernos a proporem a restrição do papel do Estado aos temas que fossem comuns a todos os cidadãos.

Desde a década de 30 do século XX, que a percepção de pontos comuns entre o fascismo e o comunismo já era sentida pela população. Isto, poucos anos antes da ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. As semelhanças foram mais tarde explicitadas por autores tão distintos, como Karl R. Popper (1902-1994) e Hannah Arendt (1906–1975).

Desde a década de 30 do século XX, que a percepção de pontos comuns entre o fascismo e o comunismo já era sentida pela população. Isto, poucos anos antes da ascensão do nazismo ao poder na Alemanha. As semelhanças foram mais tarde explicitadas por autores tão distintos, como Karl R. Popper (1902-1994) e Hannah Arendt (1906–1975).

O hegelianismo sofreu críticas diretas de primeira hora por parte de Friedrich W.J. von Schelling (1775-1854) que sugeriu em carta de 06 de setembro de 1832 a Christian H.E. Weisse (1801-1866) o abandono completo das teorias de Hegel:

O hegelianismo sofreu críticas diretas de primeira hora por parte de Friedrich W.J. von Schelling (1775-1854) que sugeriu em carta de 06 de setembro de 1832 a Christian H.E. Weisse (1801-1866) o abandono completo das teorias de Hegel: Inserida na seção de

Inserida na seção de  O individualismo que vinha sendo definido desde o Renascimento atingiu seu auge no final do século XVIII. Sofreu um forte revés quando Hegel tentou englobar todas essências na totalidade de um espírito absoluto. Nem Karl Marx, que começou a entender seu materialismo histórico a partir das necessidades físicas de um indivíduo resistiu a incorporá-lo em uma classe em luta com as outras. Contudo, apesar de uma mentalidade comunitariana (nacionalismo e socialismo) estar em ascensão na segunda metade do século XIX, alguns autores importantes dedicaram sua obra à defesa do direito de cada um planejar sua vida e destacar-se da massa, ainda que colocassem sua própria existência em risco.

O individualismo que vinha sendo definido desde o Renascimento atingiu seu auge no final do século XVIII. Sofreu um forte revés quando Hegel tentou englobar todas essências na totalidade de um espírito absoluto. Nem Karl Marx, que começou a entender seu materialismo histórico a partir das necessidades físicas de um indivíduo resistiu a incorporá-lo em uma classe em luta com as outras. Contudo, apesar de uma mentalidade comunitariana (nacionalismo e socialismo) estar em ascensão na segunda metade do século XIX, alguns autores importantes dedicaram sua obra à defesa do direito de cada um planejar sua vida e destacar-se da massa, ainda que colocassem sua própria existência em risco. Antes de ter a inspiração que lhe indicou a possibilidade de refundar a filosofia, Immanuel Kant (1724-1804) poderia considerar seus artigos assistemáticos ou um tanto superficiais, mas não poderia dizer que não eram claros. Com o criticismo, entretanto, o rigor e a profundidade de sua argumentação exigiram o sacrifício da clareza em troca de um detalhamento do raciocínio que beirava a obscuridade. Por conta da difícil leitura de sua obra crítica, poucos foram os que compreenderam exatamente qual era a intenção de seu autor. Some-se a isso o voluntarismo incentivado pela Revolução Francesa (1789), mais as ideias ainda vivas de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), e o campo estava aberto a todo tipo de especulação que resultou no Idealismo Alemão ou no movimento romântico. A busca do absoluto por meio da reflexão pura, apesar de ter sido condenada por Kant, foi uma tarefa que os românticos se propuseram empreender com vigor, depois de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) ter defendido um eu absoluto e a união entre sujeito e objeto em uma intuição intelectual, totalmente contrária às teses kantianas – embora Fichte se considerasse um adepto da sua doutrina, chegando mesmo seu estilo a ser confundido com o do filósofo de Koenigsberg.

Antes de ter a inspiração que lhe indicou a possibilidade de refundar a filosofia, Immanuel Kant (1724-1804) poderia considerar seus artigos assistemáticos ou um tanto superficiais, mas não poderia dizer que não eram claros. Com o criticismo, entretanto, o rigor e a profundidade de sua argumentação exigiram o sacrifício da clareza em troca de um detalhamento do raciocínio que beirava a obscuridade. Por conta da difícil leitura de sua obra crítica, poucos foram os que compreenderam exatamente qual era a intenção de seu autor. Some-se a isso o voluntarismo incentivado pela Revolução Francesa (1789), mais as ideias ainda vivas de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), e o campo estava aberto a todo tipo de especulação que resultou no Idealismo Alemão ou no movimento romântico. A busca do absoluto por meio da reflexão pura, apesar de ter sido condenada por Kant, foi uma tarefa que os românticos se propuseram empreender com vigor, depois de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) ter defendido um eu absoluto e a união entre sujeito e objeto em uma intuição intelectual, totalmente contrária às teses kantianas – embora Fichte se considerasse um adepto da sua doutrina, chegando mesmo seu estilo a ser confundido com o do filósofo de Koenigsberg.